Erbschein beantragen | Nachlassverzeichnis | Kosten | Muster

Abwicklung der Erbschaft – Erbschein, Nachlassverzeichnis & Testamentsvollstreckung

Für die Abwicklung einer Erbschaft sind oftmals viele Dinge zu beachten. Die wichtigsten davon sind die Beantragung des Erbscheins, das Verfahren einer Testamentsvollstreckung und die Erstellung eines Nachlassverzeichnisses. Da viele Betroffene in der Zeit der Trauer noch ganz andere Dinge im Kopf haben und in der Regel grundsätzlich nicht mit dieser bürokratischen Materie vertraut sind, haben wir nachfolgend alle wichtigen Informationen zusammen getragen und zeigen außerdem noch diverse Beispiele und Muster, die den Hinterbliebenen in dieser schwierigen Zeit eine Erleichterung sein sollen.

Erbschein & Co.

In der Praxis stellt der Erbschein als amtliches Zeugnis ein sicheres Beweismittel dafür dar, dass derjenige, der als Erbe auftritt, auch Erbe ist. Dieser Nachweis ist in vielen Fällen Voraussetzung dafür, dass Rechtsgeschäfte mit Dritten über das ererbte Vermögen abgewickelt werden können (bspw. Auflösung von Konten, Abwicklung von Versicherungen, Umschreibung im Grundbuch u.ä.).

Für die Erteilung des Erbscheins ist das Amtsgericht als Nachlassgericht zuständig, an dem der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte. Wenn kein Wohnsitz vorhanden war, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Gerichtsbezirk der Erblasser seinen letzten Aufenthalt hatte. Hatte der Erblasser seinen letzten Wohnsitz im Ausland, ist das Amtsgericht Berlin-Schöneberg zuständig.

Der Erbschein wird nur auf Antrag erteilt. Neben dem Antrag ist erforderlich, dass der Erbe/die Erben dem Nachlassgericht die Tatsachen beweisen, die Ihr Recht auf die Erbschaft/das Erbe begründen. Die Anforderungen des Nachweises unterscheiden sich danach, ob ein gesetzlicher Erbe oder ein Erbe aufgrund Testaments oder Erbvertrag den Erbschein beantragen möchte.

Im Einzelnen ist erforderlich:

Als gesetzlicher Erbe müssen Sie für den Erbschein Ihren Personalausweis, die Sterbeurkunde und das Familienstammbuch vorlegen sowie Angaben darüber machen, ob und welche Personen vorhanden sind, durch die der Erbe von der Erbfolge ausgeschlossen bzw. sein Erbteil gemindert werden würde, ob und welche Testamente oder Erbverträge vorhanden sind, ob ein Rechtsstreit über das Erbrecht geführt wird und ggf. welcher eheliche Güterstand mit dem Verstorbenen bestanden hat.

Erbschein beantragen: Als testamentarischer Erbe müssen Sie das Testament bzw. den Erbvertrag und die Sterbeurkunde vorlegen sowie Angaben darüber machen, ob Kenntnis über andere Verfügungen von Todes wegen bestehen oder ob ein Rechtsstreit über das Erbrecht geführt wird.

Zusätzlich zu dem allgemeinen Freibetrag steht Ehegatten und Kindern im Erbfall ein Versorgungsfreibetrag zu. Dieser Freibetrag wird um den Kapitalwert von steuerfreien Hinterbliebenenbezügen gekürzt und ist bei Kindern in seiner Höhe altersabhängig. Für den Ehegatten beträgt der Versorgungsfreibetrag 256.000 Euro. Für ein Kind im Alter bis zu fünf Jahren 52.000 Euro, bis zu zehn Jahren 41.000 Euro, bis zu 15 Jahren 30.700 Euro, bis zu 20 Jahren 20.500 Euro und für ein Kind im Alter bis zu 27 Jahren 10.300 Euro.

Derjenige, der einen Erbschein beantragt, muss die Richtigkeit seiner Angaben durch öffentliche Urkunden oder andere Beweismittel nachweisen.

Hier finden Sie ein Muster für einen Antrag auf Erteilung eines Erbscheines:

Die Kosten eines Erbscheins werden durch den Wert des Nachlasses bestimmt. Beträgt der Nachlasswert 100.000 Euro, fallen derzeit Gebühren in Höhe von 414 Euro an; bei einem Nachlasswert von 500.000 Euro betragen die Gerichtskosten 1.614 Euro.

Bei Auslandsvermögen benötigen Sie nicht immer einen ausländischen Erbschein. In Spanien beispielsweise wird ein deutscher Erbschein anerkannt, ist aber nicht unbedingt erforderlich.

Ratgeber & Downloads zum Thema Erbrecht

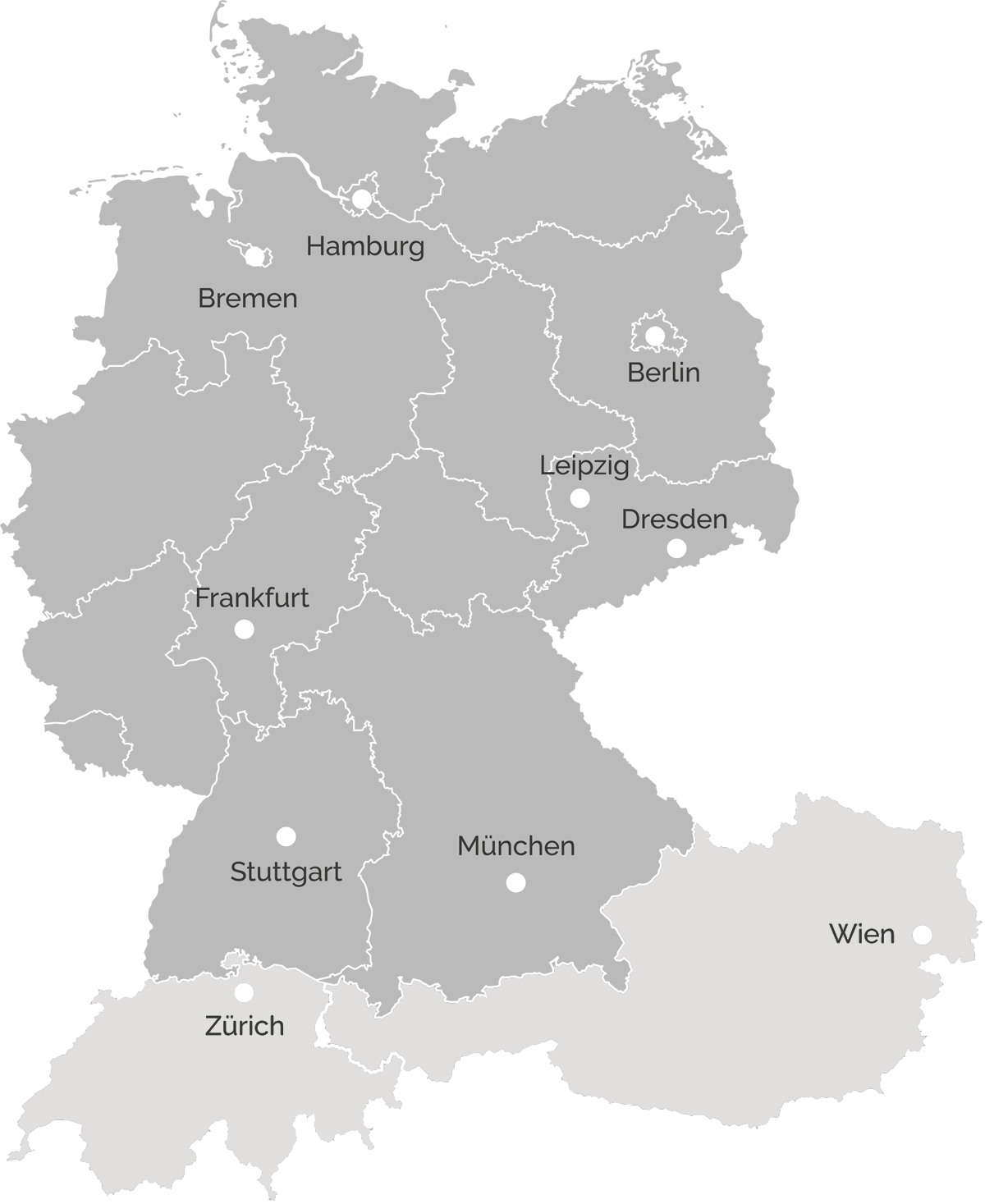

Hier finden Sie wichtige Informationen und Unterstützung zum Thema Testament, Erbschaft und Erbengemeinschaft. Wichtige Vorlagen, Muster & Beispiele als PDF zum Download, sowie professionelle Unterstützung Deutschlandweit durch unseren Fachanwalt Dr. Robert Beier.

Viele Testamente sind rechtlich unwirksam und führen spätestens nach der Bestattung des Erblassers zum Streit. Als Fachanwalt für Erbrecht stehe ich meinen Mandanten Deutschlandweit im Erbrecht zur Verfügung. Von der Erstellung eines wirksamen Testamentes bis zur Auflösung einer Erbengemeinschaft unterstütze ich Sie im Rahmen eines Mandates kompetent und umfassend.

„Der Verlust eines geliebten Menschen ist schmerzhaft und oftmals mit einer Zeit großer Trauer und Schmerzes verbunden. Um so wichtiger ist es, auf diese schweren Stunden vorbereitet zu sein. Das Erbrecht ist ein weites Feld und reicht vom Verfassen des Testamentes bis zur Auflösung einer Erbengemeinschaft. Der wichtigste erste Schritt sollte durch den Erblasser erfolgen. Das korrekt formulierte Testament ist und bleibt der Meilenstein und Garant für ein friedvolles Miteinander der Angehörigen. Laut aktuellen Studien sind mehr als 60 Prozent alles Testamente fehlerhaft und anfechtbar. Bedenken Sie, dass bei größeren Vermögenswerten immer zum Streit kommen wird. Informieren Sie sich oder ziehen Sie einen professionellen Anwalt für Erbrecht zu Rate.

Testamentsvollstreckung

Die Aufgaben des Testamentsvollstreckers bestehen darin, den letzten Willen des Erblassers auszuführen. Dazu wird er vom Nachlassgericht mit einem Testamentsvollstreckerzeugnis ausgestattet. Auch in einem Erbschein ist die Testamentsvollstreckung vermerkt. Regelmäßig ist der Testamentsvollstrecker dazu berufen, den Nachlass zu verteilen (sog. Abwicklungsvollstreckung). Er kann aber auch dazu eingesetzt werden, den Nachlass über eine bestimmte Zeit zu verwalten (sog. Dauervollstreckung). Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Testamentsvollstrecker bei der Aufteilung des Vermögens zur Seite.

Der Testamentsvollstrecker hat sehr weitreichende Befugnisse. Er unterliegt aber der Pflicht zur ordnungsgemäßen Verwaltung. Des weiteren darf er grundsätzlich keine Schenkungen vornehmen und keine Geschäfte mit sich selbst machen. Letztlich liegt es in der Hand des Erblassers, die Befugnisse des Testamentsvollstreckers vorab zu bestimmen.

Bei mehreren Erben oder einem komplizierten Nachlass ist die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers ratsam. Der Erblasser kann durch ein Testament oder durch einen Erbvertrag einen Testamentsvollstrecker ernennen (vgl. § 2197 BGB). Dieser hat die letztwilligen Verfügungen des Erblassers auszuführen (vgl. § 2203 BGB). Der Erblasser kann jede geschäftsfähige Person zum Testamentsvollstrecker ernennen. Bei komplizierten Nachlässen (z.B. der Nachlass enthält mehrere Grundstücke oder Gesellschaftsanteile, es existiert Vermögen im Ausland etc.) empfiehlt sich die Einsetzung eines spezialisierten Rechtsanwalts. Die Einsetzung eines kundigen Testamentsvollstreckers kann auch dem Nachlassgericht überlassen werden.

Die Testamentsvollstreckung kann sinnvoll sein, um geschäftlich unerfahrenen oder überforderten Erben zu helfen. Sind minderjährige Erben vorhanden, empfiehlt sich die Anordnung einer sog. Dauervollstreckung. Der Testamentsvollstrecker verwaltet den Nachlass so lange, bis der Erbe volljährig ist oder ein vom Erblasser bestimmtes Alter erreicht hat. Bei mehreren Erben kann die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers außerdem Streit unter den Erben vermeiden. Hat der Erblasser Auflagen oder Vermächtnisse angeordnet, an deren Erfüllung die Erben kein eigenes Interesse haben, kann der Testamentsvollstrecker außerdem die Vollziehung des Willens des Erblassers überwachen.

Unverzüglich nach Annahme des Amtes muss der Testamentsvollstrecker ein Nachlassverzeichnis erstellen (vgl. § 2215 BGB). Dieses muss die Nachlassgegenstände, die seiner Verwaltung unterliegen, und die bekannten Nachlassverbindlichkeiten aufführen.

Nachlassverzeichnis

Ein Nachlassverzeichnis gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Nachlasses. Das Nachlassverzeichnis wird zu verschiedenen Zwecken benötigt. Zum Einen verlangt das Nachlassgericht eine einfache Übersicht über die Zusammensetzung des Nachlasses. Zum Anderen kann gemäß § 2314 BGB jeder Pflichtteilsberechtigte zum Zwecke der Bezifferung seines Anspruchs Auskunft von den einzelnen Erben verlangen.

Auf Verlangen hat der Erbe ein sog. Nachlassverzeichnis zu erstellen, in dem alle Aktiva und Passiva aufgeführt werden (auch unsichere und zweifelhafte Rechte sind aufzuführen). Dies geschieht üblicherweise in tabellarischer Form in einer sog. Nachlassbilanz. Der Pflichtteilsberechtigte hat gemäß § 2314 Satz 2 BGB das Recht, dass der Erbe den Wert der Nachlassgegenstände in dem Nachlassverzeichnis angibt (sog. Wertermittlungsanspruch). Auch das Finanzamt interessiert sich für den Nachlasswert und verlangt Vorlage des Nachlassverzeichniss. Grundlage für die Wertermittlung des jeweiligen Erbteils ist die tatsächliche Bereicherung des Steuerpflichtigen (sog. steuerpflichtiger Erwerb). Es gilt das sog. Stichtagsprinzip. Anzusetzen sind diejenige Werte, die am Tag des Erbfalls (Todestag) konkret vorhanden waren. Bedeutung hat dies vor allem für Wertpapierdepots, Aktien, Gesellschaftsanteile, Geldkonten u.ä.

Als Nachlassgerichte fungieren die zuständigen Amtsgerichte. Zur besseren Veranschaulichung der Erstellung finden Sie hier ein Muster für ein Nachlassverzeichnis.

Gehört zum Nachlass beispielsweise ein Hausgrundstück erfolgt die Bewertung folgendermaßen: Wesentliche Grundlage bilden die (möglichen) Mieteinnahmen. Dies ist der sog. Grundstücksertragswert. Maßgeblich hierfür sind die drei letzten Jahre vor Anfall der Erbschaft. Betriebskosten werden nicht hinzugerechnet bzw. in Abzug gebracht. Der Jahresdurchschnittswert dieser (fiktiven) Mieteinnahmen wird mit 12,5 multipliziert.

Von dem so ermittelten Betrag wird ein Abschlag in Höhe von 0,5% für jedes Jahr vorgenommen, den das Gebäude bereits existiert. Höchstens können 25% des Grundstücksertragswertes (s.o.) in Abzug gebracht werden. In den meisten Fällen ist der ermittelte Wert um weitere 20% zu mindern. Dies gilt genau dann, wenn das Gebäude maximal zwei Wohnungen hat (vor allem Einfamilienhäuser). Der ermittelte Wert ist der für die Erbschaftssteuer anzusetzende Wert. Allerdings hat der steuerpflichtige Erbe die Möglichkeit, einen niedrigeren Verkehrswert im Nachlassverzeichnis nachzuweisen, der dann dem für die Erbschaftsteuer anzusetzenden Wert entspricht.

Nachlassverbindlichkeiten (Schulden, Erbfallkosten usw.) sind im Übrigen von dem ermittelten Wert in Abzug zu bringen.

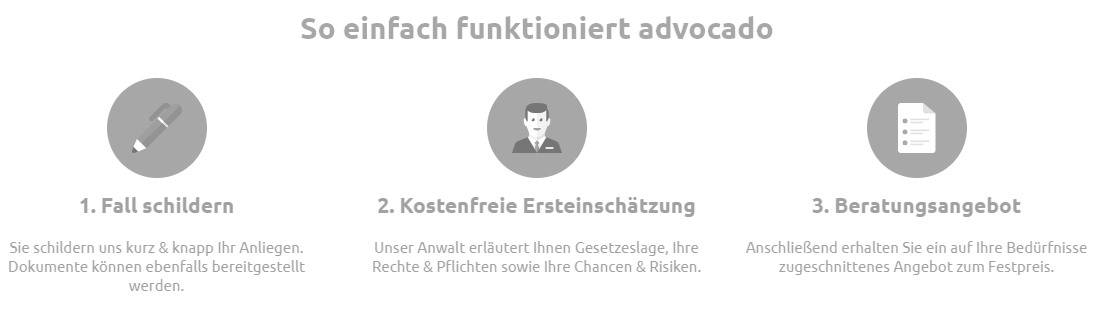

Ihre Fragen an den Anwalt

Erfahrene Rechtsanwälte beantworten Ihre Fragen schnell & kompetent!

/rating_on.png)

/rating_half.png)

Ihr Unternehmen eintragen

Ihr Unternehmen eintragen